Die Forschungslandschaft für alternative Proteine in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Mit seiner wirtschaftlichen Stärke und einem internationalen Ruf für wissenschaftliche Exzellenz ist der DACH-Raum bestens aufgestellt, um die Proteinvielfalt in Europa mit anzuführen. Die folgende Übersicht beleuchtet Forschung, Förderung sowie die Menschen und Organisationen, die alternative Proteine in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben. Entdecken Sie zentrale Akteure und aktuelle Daten zu dieser Schlüsselregion für die Gestaltung eines nachhaltigeren Ernährungssystems.

This page is also available in English.

Auf dieser Seite:

Deutschland, Österreich und die Schweiz zählen seit Langem zu den führenden Nationen in Forschung und Innovation – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Laut der Europäischen Kommission übertreffen Deutschland und Österreich regelmäßig als „starke Innovatoren“ die meisten EU-Staaten, während die Schweiz seit über einem Jahrzehnt internationale Innovationsrankings anführt.

Diese starke Ausgangsposition prädestiniert die drei Länder dazu, auch die Innovationen rund um pflanzliches, fermentationsbasiertes und kultiviertes Fleisch voranzutreiben. Doch obwohl aktuelle Analysen von GFI Europe insbesondere in Deutschland und der Schweiz eine zunehmende Dynamik in der alternativen Proteinforschung erkennen lassen, bleibt das Feld in der DACH-Region bislang fragmentiert.

Vereinzelte Initiativen, geringe Sichtbarkeit und fehlende Koordination erschweren es, bestehende Forschungslücken und -chancen auszumachen und nachhaltige Netzwerke aufzubauen, die neue Forschende für alternative Proteine gewinnen könnten. Dadurch wird der Fortschritt in diesem zentralen Sektor der Lebensmittelinnovation gebremst.

Wir möchten deshalb einen Überblick über den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Ökosystems für alternative Proteine in der DACH-Region bieten. Wir beleuchten zentrale Entwicklungen, um Wissensaustausch und Zusammenarbeit anzuregen und so der Region dabei zu helfen, eine Führungsrolle in der globalen Diversifizierung unserer Proteinversorgung einnehmen zu können.

Spitzenwerte aus der DACH-Region

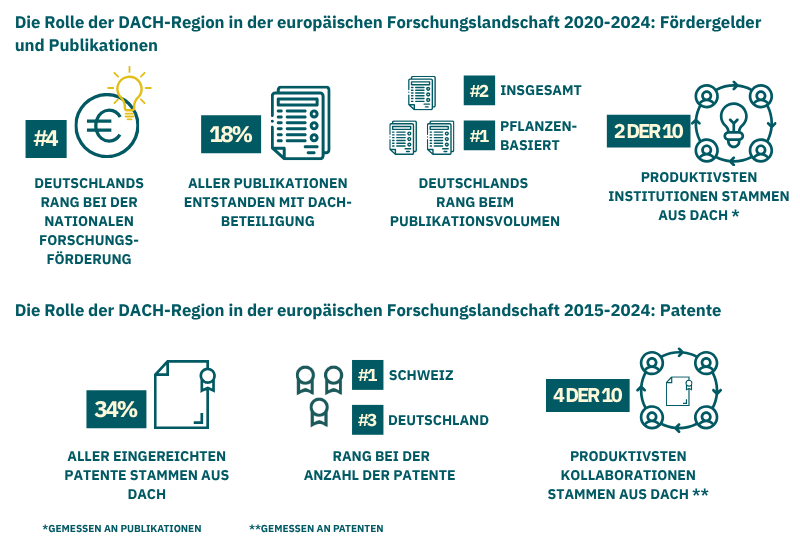

Die DACH-Region gehört zu den Taktgebern für die Innovation rund um nachhaltige Lebensmittel in Europa. GFI Europe hat kürzlich eine Reihe von Berichten zur europäischen Wissenschaftslandschaft veröffentlicht, in denen zentrale Indikatoren zur Bewertung von Forschung und Innovation analysiert werden: Fördermittel, wissenschaftliche Publikationen und Patente.

Die Ergebnisse geben einen übergeordneten Einblick, wie die DACH-Region im europäischen Vergleich abschneidet. Das sind die spannendsten Erkenntnisse:

Forschungsförderung: Öffentliche und gemeinnützige F&I-Investitionen in alternative Proteine in Europa (2020-2024). Öffentliche und philanthropische Geldgeber aus der DACH-Region haben mehr als 88 Millionen Euro für die Forschung an alternativen Proteinen bereitgestellt.

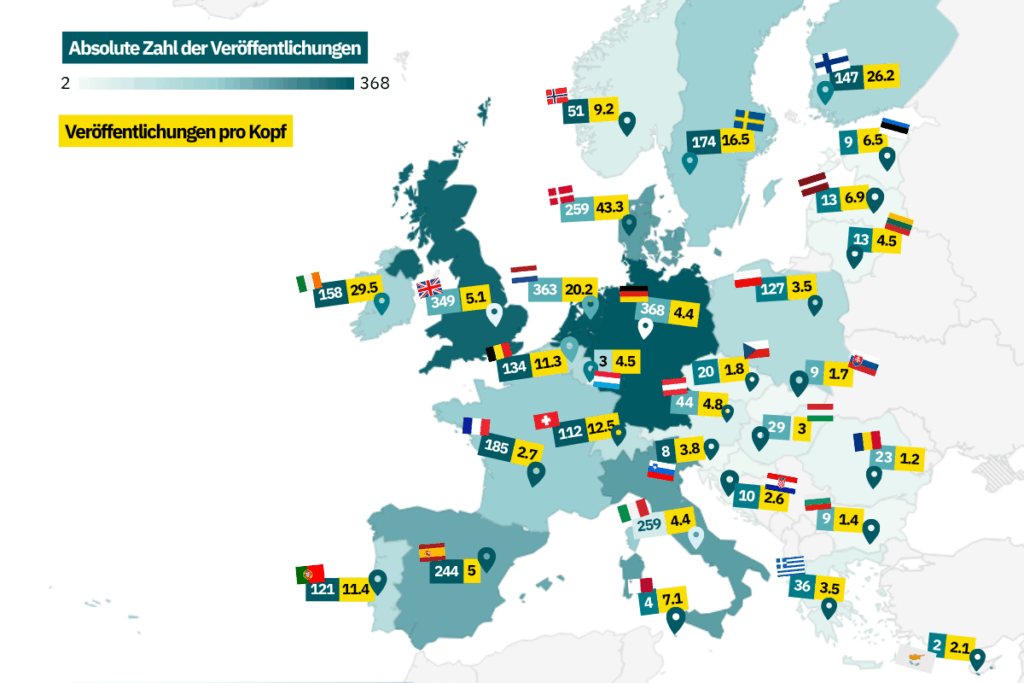

Publikationen: Heatmap der produktivsten europäischen Länder in der alternativen Proteinforschung in den Jahren 2020-2024-, gemessen an der absoluten Zahl aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Deutschland führt Europa in absoluten Zahlen an, belegt aber nur Platz 18, wenn die Veröffentlichungszahlen relativ zur Bevölkerungszahl betrachtet wird. Die Schweiz belegt Platz 14 in absoluten Veröffentlichungen und Platz 6 unter Einbezug der Bevölkerungsgröße.

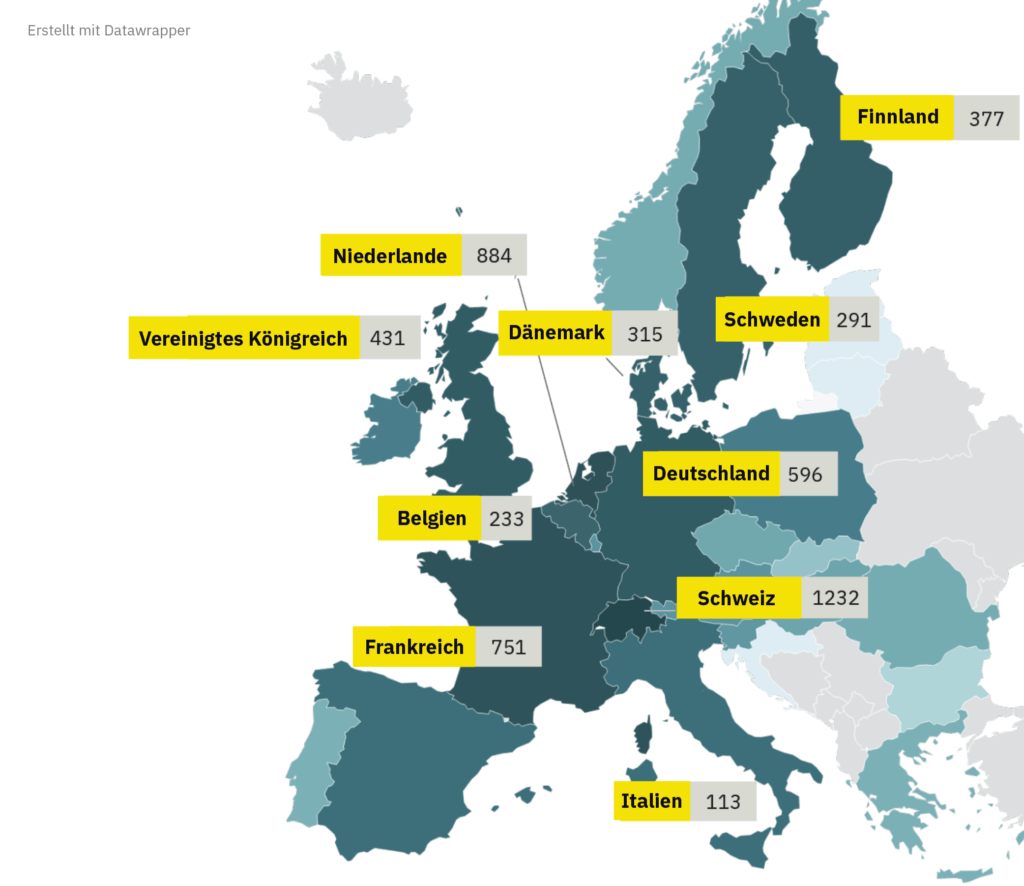

Patente: Gesamtzahl der veröffentlichten Patente für alternative Proteine in den 10 produktivsten europäischen Ländern (2015-2024). Die Schweiz steht an erster Stelle, Deutschland an dritter.

Die Forschungsschwerpunkte in DACH

Die DACH-Region zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl wissenschaftlicher Einrichtungen und Forschungsgruppen verschiedenster Disziplinen aus, die sich mit alternativen Proteinen beschäftigen. Gleichzeitig haben sich in den vergangenen Jahren einige dieser Einrichtungen als zentrale Innovationstreiber etabliert. Diese Mischung macht die Region zu einem dynamischen und fruchtbaren Innovationsstandort – und einer Region, deren volles Potential nur durch Koordination, Zusammenarbeit und Wissensaustausch verwirklicht werden kann.

Analysen von GFI Europe zeigen: Seit 2019 haben über 400 Forschende in der DACH-Region an fast 500 wissenschaftlichen Publikationen zu alternativen Proteinen mitgewirkt. Der Großteil dieser Forschungsleistung entfällt auf Deutschland – das bevölkerungsreichste der drei Länder. Doch auch die benachbarte, deutlich kleinere Schweiz zeigt beachtliche Aktivitäten: Mit über 120 Veröffentlichungen seit 2020 liegt die absolute Zahl zwar niedriger, doch gemessen an der Bevölkerungsgröße leistet die Schweiz einen überproportional starken Beitrag.

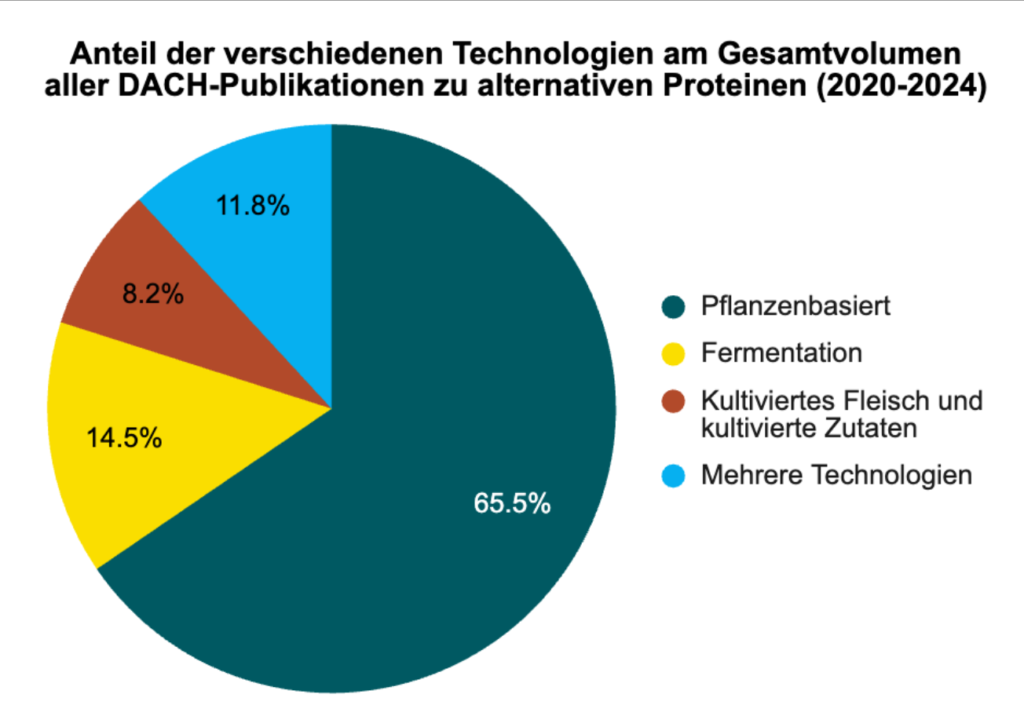

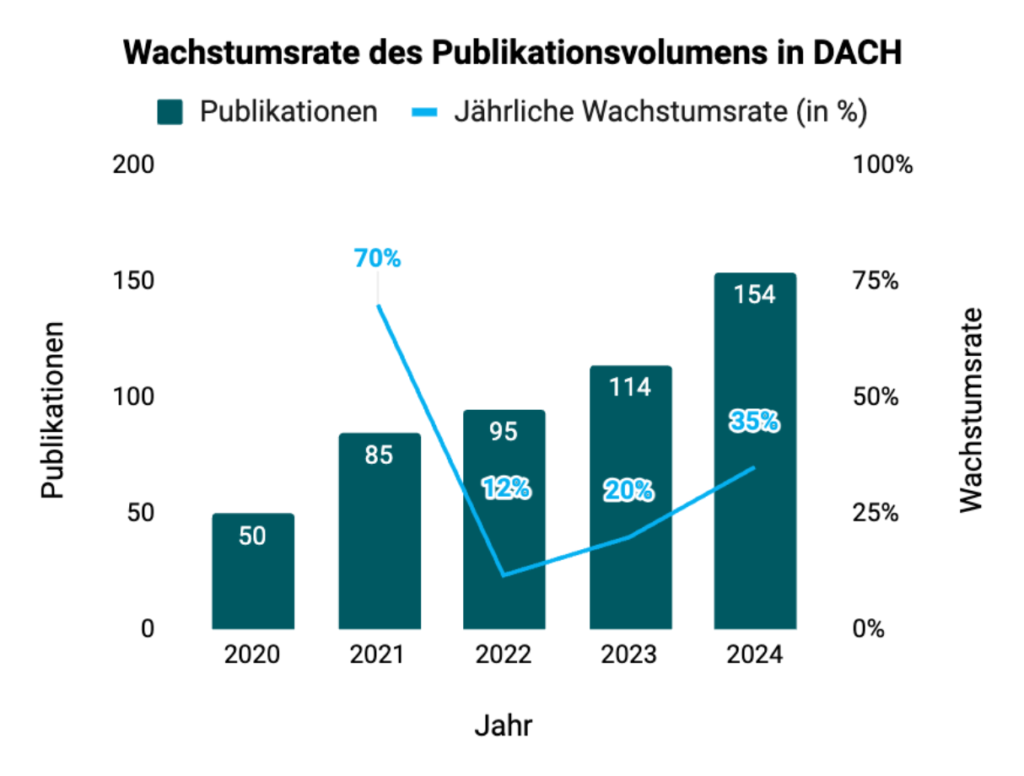

Wissenschaftliche Publikationen wurden zwischen 2020 und 2024 in der DACH-Region vor allem zu pflanzenbasierten Proteinen veröffentlicht. Die Zahl der jährlichen Veröffentlichungen stieg Jahr um Jahr, wobei die Wachstumsrate seit 2023 stark abgenommen hat.

Im Folgenden gehen wir im Einzelnen auf die drei Säulen alternativer Proteine ein: pflanzenbasiert, Fermentation sowie Fleisch und Zutaten aus Zellkultivierung. Der Überblick über aktive Forschungseinrichtungen und aktuelle Forschungsprojekte erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Haben wir etwas übersehen? Sollten Sie von anderen Forschungseinrichtungen, großen Forschungsprojekten oder Förderungen wissen, melden Sie uns diese bitte via deutschland@gfi.org. Alternativ können Sie die Informationen auch gerne direkt in unsere frei zugänglichen Datenbanken wie den Research Grants Tracker oder die Alternative Protein Researcher Directory eintragen.

Pflanzenbasiert

„Deutschland hat ein starkes Fundament in der Pflanzenproteinforschung aufgebaut – was einst als Nischenthema begann, ist heute zu einer tragenden Säule der Lebensmittelwissenschaft und -innovation geworden. Um nachhaltige Veränderungen in unserem Lebensmittelsystem voranzutreiben, müssen wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb Deutschlands und darüber hinaus stärken – und die Anstrengungen von Wissenschaft, Industrie und Politik gezielt aufeinander abstimmen. Das größte Potenzial liegt in den ‘White Spaces’: in übersehenen Nutzpflanzen, vernachlässigten Forschungsfragen und Nebenprodukten, die darauf warten, aufgewertet zu werden. Angewandte Forschung und ein klarer Fokus auf pflanzliche Ressourcen sind nicht nur eine strategische Chance – sondern auch eine gemeinsame Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft.“

Professorin Ute Weisz, Technische Universität München

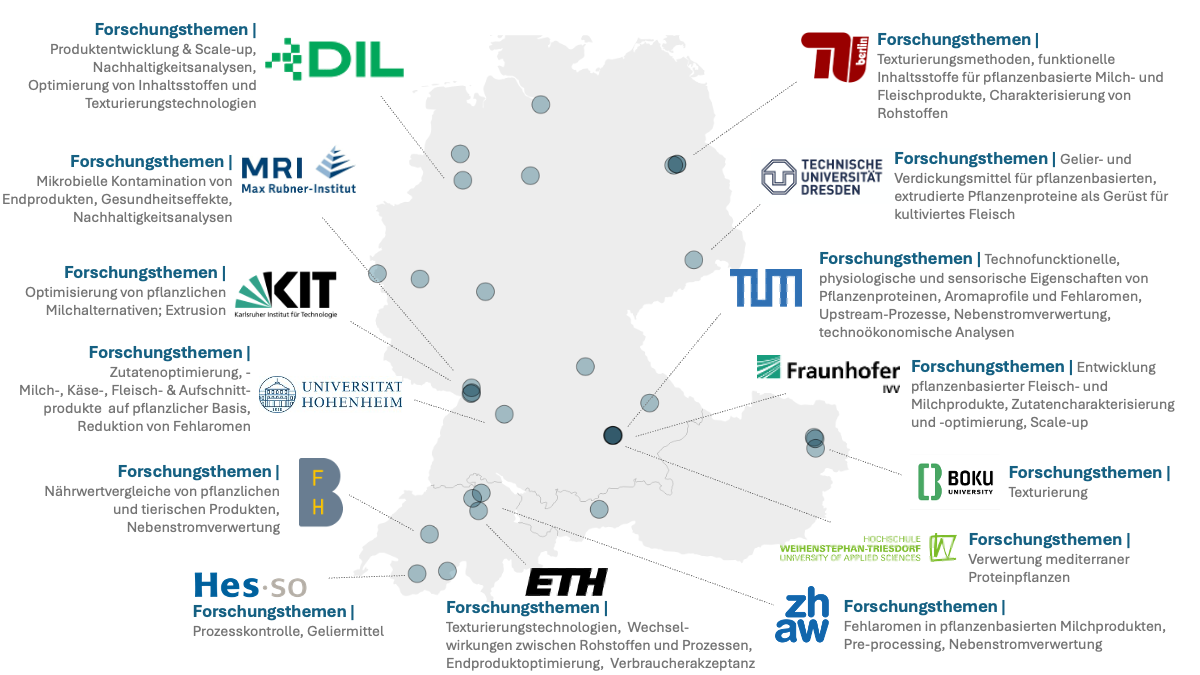

Wie in vielen anderen Regionen ist auch in der DACH-Region die Forschung zu pflanzenbasierten Proteinen derzeit am weitesten entwickelt. Zwischen 2020 und 2024 entfiel über die Hälfte aller wissenschaftlichen Publikationen sowie rund 80 % aller angemeldeten Patente auf pflanzenbasierte Technologien. Einrichtungen wie die Universität Hohenheim, das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) oder die Technische Universität München zählen zu den aktivsten öffentlichen Forschungseinrichtungen Europas in diesem Bereich.

Die pflanzenbasierte Proteinforschung verfolgt aktuell folgende übergeordnete Ziele:

- die Charakterisierung und Optimierung von Proteinpflanzen – sowohl heimischer Arten (z. B. regionale Leguminosen) als auch nicht-heimischer Arten (z. B. Mungbohnen),

- die Charakterisierung von Proteinzutaten sowie die Optimierung ihrer ernährungsphysiologischen und technofunktionellen Eigenschaften durch verbesserte Upstream-Verfahren (z. B. Fraktionierungsmethoden),

- die Verbesserung von Downstream-Prozessen, insbesondere durch die Optimierung von Texturierungsverfahren wie der Extrusion,

- die Entwicklung funktioneller Zutaten für Endprodukte auf Proteinbasis (z. B. Gelbildner) sowie die Entwicklung von Endprodukten.

Ein erheblicher Teil der Forschung zu pflanzlichen Proteinen legt sich dabei nicht auf eine bestimmte Lebensmittelanwendung fest, und ein weiterer großer Teil der Forschung bezieht sich auf die Anwendung pflanzlicher Milch- und Käsealternativen. Jedoch nehmen auch die Forschungsfragen mit explizitem Blick auf pflanzliche Fleisch- oder Fischprodukte immer weiter zu. Ähnlich ist bei den eingesetzten Rohstoffen ein Wandel erkennbar: Während bisher Grundnahrungsmittel wie Linsen, Erbsen oder Soja im Fokus standen, rückt zunehmend die Erforschung neuer Proteinquellen wie Ölsaaten (z. B. Hanf) oder sogar Gras sowie die Nutzung landwirtschaftlicher Nebenströme in den Mittelpunkt – mit dem Ziel, die Wertschöpfungsketten noch nachhaltiger zu gestalten. Ein weiterer Teil der Forschung nutzt traditionelle Fermentation, um die ernährungsphysiologischen und technofunktionellen Eigenschaften – etwa Textur und Geschmack – von pflanzenbasierten Fleisch, Milch- oder Käseprodukten zu verbessern.

Eine Übersicht der öffentlichen und non-profit Einrichtungen, die zu pflanzlichen Proteinen forschen (Einrichtungen und Themenauswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit und mit einem Fokus auf den Naturwissenschaften).

Aktuelle Forschungskonsortien zu pflanzenbasierten Fleisch-, Fisch-, Eier- und Milchprodukten

Fehlt ein wichtiges Projekt? Lassen Sie es uns in unserem Research Grants Tracker wissen.

NewFoodSystems

Der Innovationsraum NewFoodSystems war eines der bisher größten deutschen Forschungskonsortien zur Transformation des Ernährungssystems und vereinte mehr als 50 Partnerorganisationen aus Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft. Ein zentrales Teilprojekt charakterisierte die technofunktionellen Eigenschaften von über 90 kommerziell erhältlichen pflanzlichen Proteinzutaten. Die Förderperiode des Konsortiums endete 2024, für Oktober 2025 ist eine dreitägige Abschlusskonferenz geplant.

ProxIMed Prima

Das Konsortium ProxIMed, gefördert im Rahmen des EU-Förderprogramms PRIMA, ist ein Kooperationsprojekt von 17 Partnern aus 10 Ländern unter der Leitung der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Ziel des Projekts ist es, das mediterrane Ernährungssystem durch die Einführung nachhaltiger Proteinquellen – darunter pflanzliche Rohstoffe und Mikroalgen – grundlegend zu verändern. Im Fokus steht die Entwicklung verschiedener Produkte auf Basis alternativer Proteine unter Einsatz umweltschonender Verarbeitungstechnologien, angepasst an unterschiedliche regionale Anforderungen. Zudem werden ökologische, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen analysiert.

Plant³

Plant³ ist ein regionales Innovationsbündnis im Nordosten Deutschlands unter der Leitung der Universität Greifswald. Ziel des Konsortiums ist es, Mecklenburg-Vorpommern zu einer Modellregion der Bioökonomie zu entwickeln, indem pflanzliche Rohstoffe aus Land-, Moor- und Meeresquellen zu hochwertigen Produkten weiterverarbeitet werden. Das Vorhaben wird im Rahmen des WIR!-Programms durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) mit bis zu 15 Millionen Euro gefördert. Innerhalb des Projekts untersucht das Teilvorhaben LeguLand einheimische Leguminosen wie die Weiße Lupine mit Blick auf hohe Proteinerträge und agronomisch günstige Eigenschaften.

Giant Leaps

Giant Leaps ist ein EU-gefördertes Forschungskonsortium, das sich mit der Bewertung der Sicherheit, dem Nährwert, der Allergenität und den Umweltwirkungen alternativer Proteine befasst, um deren Verwendung und Akzeptanz zu fördern. Ein zentrales Ziel ist die Verbesserung der Methoden zur ökologischen Bewertung sowie deren Kommunikation an Wissenschaft, Industrie und Politik. Zum Konsortium gehören u. a. eine Forschungsgruppe für Konsumverhalten der ETH Zürich, die Einstellungen zu verschiedenen Pflanzenproteinen erforscht, eine weitere ETH-Forschergruppe für Nachhaltige Lebensmittelverarbeitung, die den Nährstoffgehalt derzeitiger pflanzlicher Fleischprodukte untersucht, sowie das Food Data Team des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik, dass die Entwicklung einer Datenintegrationsplattform im Projekt leitet.

Edible Soft Matter

Edible Soft Matter (ESM) ist ein EU-finanziertes Projekt, an dem unter anderem die Gruppe für Lebensmittelverfahrenstechnik an der ETH Zürich beteiligt ist. Ziel des Projekts ist es, die Entwicklung pflanzenbasierter Lebensmittel durch die Anwendung von Wissen aus der Physik der weichen Materie (Engl. soft matter) auf Lebensmittelwissenschaften voranzutreiben. Im Mittelpunkt steht das mechanistische Verständnis multiskaliger Struktur-Funktions-Beziehungen in essbaren weichen Materialien – als Grundlage für innovative, nachhaltige und attraktive pflanzenbasierte Produkte.

Fermentation

„Seit Jahrtausenden nutzen wir Mikroorganismen wie Hefe, Bakterien und Pilze zur Herstellung von Bier, Brot, Wein, Käse oder Joghurt. Heute machen Fermentationstechnologien Mikroorganismen zu Bioproduktionsstätten – sie wandeln etwa Zucker, Agrarabfälle wie Melasse oder sogar CO₂ in Zutaten um, die die Zukunft alternativer Proteine mitgestalten. Fermentation kann die Textur und das Aroma pflanzenbasierter Fleischalternativen verbessern oder erschwingliche, nachhaltige und lokal verfügbare Ausgangsstoffe für kultiviertes Fleisch liefern. Das industrielle Biotech-Erbe der DACH-Region kann diese Innovation entscheidend vorantreiben. Um dadurch das volle Potenzial alternativer Proteine auszuschöpfen, brauchen wir die Unterstützung der Gesellschaft, der Forschungsförderung und der Politik.“

Dr. Aleksandra Fuchs, Austrian Centre for Industrial Biotechnology (acib)

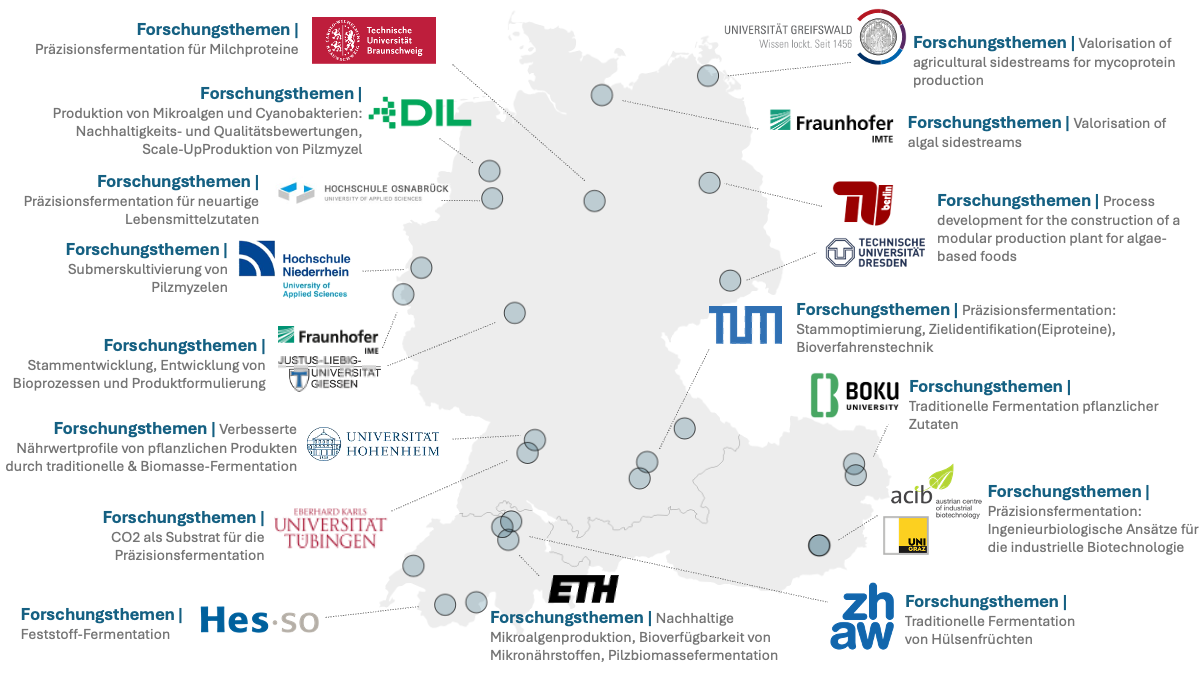

Fermentationsbasierte Ansätze machen, gemessen an der Zahl wissenschaftlicher Publikationen, derzeit etwa ein Fünftel der Forschungsaktivitäten zu alternativen Proteinen in der DACH-Region aus. Dabei wächst das Feld rasant.

Der überwiegende Teil dieser Forschung konzentriert sich auf die Biomassefermentation, insbesondere auf die Kultivierung proteinreicher und ernährungsphysiologisch vorteilhafter Mikroorganismen wie Mikroalgen und Mykoprotein (pilzbasierte Biomasse). Zentrale Forschungsschwerpunkte sind die Effizienzsteigerung bei der Kultivierung – etwa durch urbane oder vertikale Anbausysteme – sowie der Einsatz nachhaltigerer Substrate wie landwirtschaftlicher Nebenprodukte. Darüber hinaus werden neuartige oder optimierte Mikrobenstämme mit vielversprechenden ernährungsphysiologischen oder funktionellen Eigenschaften untersucht.

Ein kleines, aber dynamisches und wachsendes Forschungsfeld ist die Präzisionsfermentation. Dabei werden Mikroorganismen wie Hefen oder Bakterien gezielt so modifiziert, dass sie bestimmte Proteine oder andere Biomoleküle produzieren, die als hochwertige Zutaten in Endprodukten dienen können. Forschung in der DACH-Region fokussiert sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Optimierung von Bioprozessen, Downstream-Verfahren zur Ausbeutesteigerung, alternative Substrate (z. B. CO₂) sowie die Entwicklung leistungsfähiger Mikrobenstämme zur verbesserten Substratverwertung und Umweltbilanz. Beispielsweise entwickeln Forschende an der TU München derzeit eine Expressionsplattform zur Herstellung von Eiproteinen – ein Ansatz, der Herausforderungen pflanzlicher Alternativen adressieren soll, die technofunktionellen Eigenschaften von Eigelb und Eiweiß nachzubilden. Auch für kultiviertes Fleisch bietet die Präzisionsfermentation großes Potenzial, etwa durch die tierfreie Herstellung funktioneller Wachstumsfaktoren.

Eine Übersicht der öffentlichen und non-profit Einrichtungen, die zu fermentationsbasierten Proteinen forschen (Einrichtungen und Themenauswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit und mit einem Fokus auf den Naturwissenschaften).

Aktuelle Forschungskonsortien zu fermentationsbasierten Fleisch, Fisch, Ei und Milchprodukten

Fehlt ein wichtiges Projekt? Lassen Sie es uns in unserem Research Grants Tracker wissen.

MycoPea

Das vom Fraunhofer-Institut IME geleitete Konsortium MycoPea verwertet Nebenströme aus der Fraktionierung von Leguminosen als Substrat zur Kultivierung von Pilzmyzel im Rahmen der Biomassefermentation.

Plant³

Ingrain.nrw

Das Konsortium Ingrain untersucht, wie zirkulärwirtschaftliche Ansätze zum Strukturwandel in westdeutschen Regionen beitragen können, die vom Niedergang traditioneller Industriezweige wie Bergbau oder Textilwirtschaft betroffen sind. Das Kompetenzzentrum für Angewandte Mykologie und Umweltstudien (KAMU) an der Hochschule Niederrhein leitet Forschungsarbeiten zur Kultivierung von Pilzmyzel für den menschlichen Verzehr über die Nutzung regionaler landwirtschaftlicher Nebenströme.

NewFoodSystems

Der Innovationsraum NewFoodSystems (ausgelaufen im Jahr 2024) umfasste mehrere Projekte im Bereich Fermentation – von der Kultivierung von Mikroalgen bis hin zur Entwicklung von Fleisch-, Aufschnitt- und Joghurtalternativen aus Pilzmyzel über die Nutzung von Haferrückständen als Substrat.

Proteins4Singapore

Proteins4 Singapore ist eine Zusammenarbeit der Technischen Universität München in Partnerschaft mit drei führenden Universitäten Singapurs. Das Konsortium arbeitet an der Kultivierung, Verarbeitung und ökologischen Bewertung nährstoffreicher Biomasse aus Algen und Sojaprotein aus Indoor-Farming für die industrielle Herstellung neuartiger Lebensmittel. Die Forschenden bedienen sich auch sogenannter Reverse-Engineering-Ansätze. Das Ziel ist die Sicherung nährstoffreicher, funktionaler und sicherer Proteine für Singapur.

Urban Microalgae-Based Protein Production

Dieses vom Singapore-ETH Centre an der ETH Zürich geleitete Konsortium untersucht, wie sich Photobioreaktoren in urbane Infrastrukturen integrieren lassen, um nachhaltige Biomasse zu erzeugen. Die Forschung führte zu innovativen Produktentwicklungen – etwa mikroalgenbasierten Calamari.

Kultiviertes Fleisch und Inhaltsstoffe

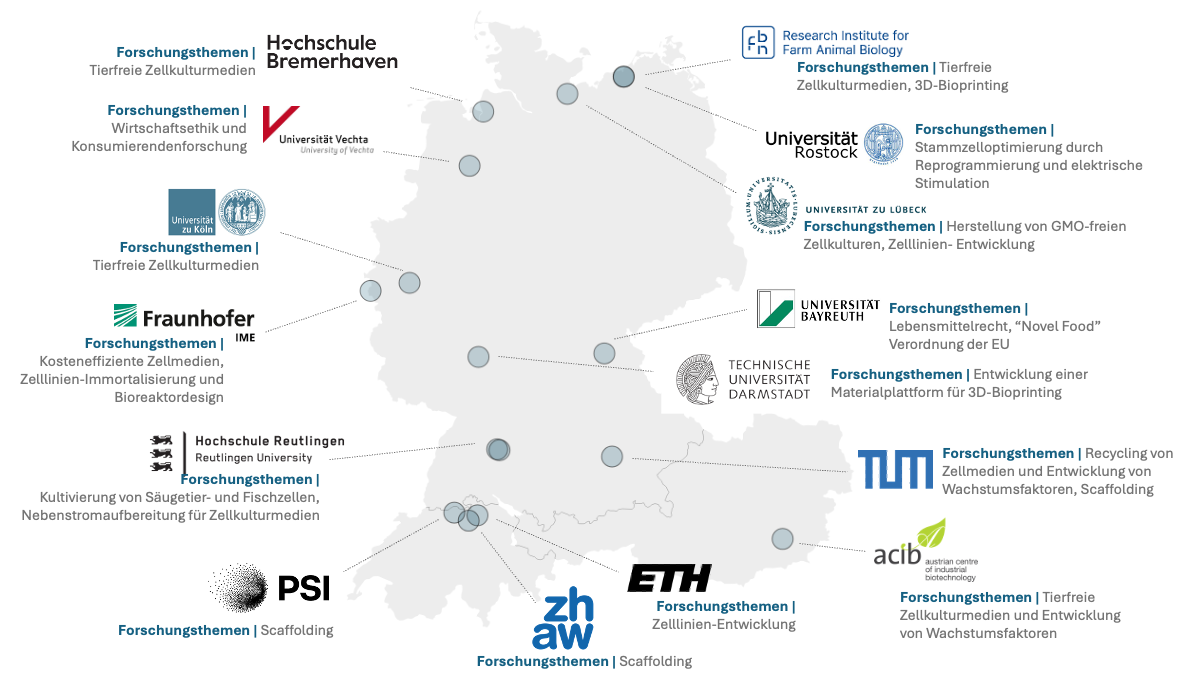

Obwohl die öffentliche Debatte rund um kultiviertes Fleisch in der DACH-Region sehr aktiv ist, ist die wissenschaftliche Gemeinschaft in diesem Bereich bislang noch klein und vergleichsweise jung. 8,2% der Publikationen zu alternativen Proteinen aus DACH-Institutionen zwischen 2020 und 2024 befassten sich mit kultiviertem Fleisch oder den dafür benötigten Zutaten – mehr als die Hälfte davon stammen zudem aus den Sozial- oder Konsumwissenschaften, weniger aus dem Bereich der technologischen Forschung und Entwicklung.

Dennoch zeichnen sich vielversprechende technologische Forschungsschwerpunkte ab. Ein zentraler Fokus liegt auf dem Ersatz tierischer Bestandteile im Zellkulturmedium durch nachhaltigere und kosteneffizientere Alternativen. Das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie, das das erste deutsche Konsortium zu kultiviertem Fleisch geleitet hat (CellZero Meat), entwickelte beispielsweise ein tierfreies Medium auf Algenbasis und arbeitet an der Skalierung seines Bioprinting-Verfahrens. Das Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) in Österreich optimiert Zellkulturmedien durch den Einsatz pflanzlicher Rohstoffe und ist gemeinsam mit der TU München und dem Fraunhofer IME Teil des EU-Projekts FEASTS.

Darüber hinaus bringen Institutionen wie die ETH Zürich und die Hochschule Reutlingen ihre biomedizinische Expertise im Bereich Tissue Engineering in die Entwicklung innovativer Technologien zur Kultivierung tierischer Zellen ein. So koordiniert das Kluger Lab am Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie (IGVP) der Universität Stuttgart (vorher Hochschule Reutlingen) mehrere interdisziplinäre Projekte zu kultiviertem Fleisch und Fisch im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften.Auch wenn Fördermittel und institutionelle Unterstützung in der DACH-Region bislang hinter anderen europäischen Ländern zurückbleiben, bilden technologische Exzellenz und zunehmende internationale Kooperationen eine solide Grundlage, um die Forschung zu kultiviertem Fleisch künftig entscheidend mitzugestalten.

Forschunsprojekte zu kultiviertem Fleisch

Fehlt ein wichtiges Projekt? Lassen Sie es uns in unserem Research Grants Tracker wissen.

INVERS

Das INVERS-Projekt unter der Leitung von Forschenden an der Universität Stuttgart (ehemals an der Hochschule Reutlingen) untersucht die technologischen, regulatorischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Entwicklung zellbasierter Fischprodukte. Ein zentrales technologisches Ziel ist die Entwicklung nachhaltiger, hochwertiger Fischprodukte auf Zellbasis – unter anderem durch die Etablierung von Fettvorläuferzellen aus lachsähnlichen Fischarten zur Herstellung kultivierter Meeresfrüchte. Ein Teilprojekt an der Universität Vechta widmet sich der Erforschung von Verbraucherakzeptanz und Marktpotenzial solcher Produkte in Deutschland. Gefördert wird das Vorhaben durch das Innovationsförderprogramm des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat.

CellZero Meat

Das erste deutsche Konsortium für kultiviertes Fleisch, CellZero Meat, unter der Leitung des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie (FBN), hat ein tierfreies Zellkulturmedium auf Algenbasis entwickelt. Mit diesem Medium gelang es dem Konsortium, Muskel-, Fett- und Bindegewebszellen zu kultivieren, die sich mithilfe von 3D-Druck zu Fleischprodukten verarbeiten lassen. Das Projekt wurde durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Obwohl die offizielle Projektlaufzeit 2024 endete, wird auf den Forschungsergebnissen weiterhin aufgebaut.

Mostime

Gemeinsam mit dem Unternehmen Innocent Meat kultiviert das Universitätsklinikum Rostock adulte Stammzellen vom Schwein und differenziert sie zu Muskel-, Fett- und Bindegewebe. Ein Schwerpunkt von Mostime liegt auf der verbesserten Differenzierung dieser Zellen in strukturiertes Fleischgewebe – ein entscheidender Schritt für eine realistische Fleischtextur und authentischen Geschmack, der derzeit noch durch teure und ineffiziente Wachstumsmedien erschwert wird. Das Konsortium setzt auf alternative Methoden wie gerichtete Zellreprogrammierung und elektrische Stimulation, um die Effizienz der Differenzierung zu erhöhen und tierische Komponenten vollständig zu ersetzen. Dadurch soll kultiviertes Fleisch für die industrielle Lebensmittelproduktion wirtschaftlich nutzbar gemacht werden.

FEASTS

Das EU-geförderte Projekt FEASTS (Fostering European Cellular Agriculture for Sustainable Transition Solutions) verfolgt das Ziel, kultiviertes Fleisch und kultivierte Meeresfrüchte als Bestandteil nachhaltiger Lebensmittelsysteme zu fördern und weiterzuentwickeln. Neben technologischen Fragestellungen stehen dabei auch ökologische, ernährungsbezogene, ethische und regulatorische Aspekte der zellulären Landwirtschaft im Fokus. Zu den Projektpartnern zählen führende Forschungseinrichtungen im DACH-Raum wie acib, die TU München und das Fraunhofer IME.

Führende Forschungseinrichtungen

Eine Handvoll Forschungseinrichtungen führen die Forschungsinnovationen rund um pflanzenbasiertes, fermentationsbasiertes und kultiviertes Fleisch an, gemessen vor allem an wissenschaftlichen Publikationen, aber auch an eingereichten Patenten. Diese Zentren zeichnen sich oftmals durch interdisziplinäre Forschungsansätze mit regionaler Vernetzung und einem Fokus auf Nachhaltigkeit aus. Sie tragen außerdem proaktiv zum Technologietransfer bei, beispielsweise durch Industriekooperationen, Spin-offs eigener Talente oder Innovationszentren, die Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis bauen.

ETH Zurich

Die ETH Zürich belegt europaweit den zweiten Platz bei den Patentanmeldungen zu alternativen Proteinen durch öffentliche Institutionen. Auch im Bereich akademischer Publikationen zu fermentationsbasierten Proteinen ist sie europaweit vorn. Neben ihrer weltweiten Reputation in der Maschinenbautechnik hat sich die ETH so auch in der Forschung zu globalen Ernährungssystemen und Lebensmittelwissenschaften profiliert.

Pflanzenbasiert

Die Forschungsgruppen für Food Process Engineering, Sustainable Food Processing und Food Structure Engineering arbeiten an der Verbesserung von Textur, Geschmack und Nährwertprofilen pflanzlicher Fleischalternativen. Ein Schlüsselverfahren ist die Extrusion – die Grundlage der meisten pflanzlichen Fleischprodukte im Einzelhandel. Vielen Forschungsprojekten liegt dabei zugrunde, das Grundlagenwissen über die Interaktionen zwischen Ausgangsstoffen und Prozessparametern zu erweitern, um die Prozesse so für verschiedene Materialien (z.B. verschiedene Eiweißpflanzen und Mikroalgen) und Zielsetzungen anpassen zu können. Es wird neben der Extrusion aber auch an anderen Verfahren geforscht, bspw. an gasbasierten Schäumtechnologien zur Texturierung von Pilzmyzel. Ziel ist die Entwicklung eines essbaren Gerüsts (engl. Scaffold), das die Textur und das Nährstoffprofil pflanzlicher Lebensmittel verbessern könnte. Die Forschungsgruppen für Sustainable Food Processing und für Consumer Behavior sind außerdem Teil des europäischen Konsortiums Giant Leaps (siehe Abschnitt zu Konsortien für pflanzenbasierte Produkte).

Fermentation

Die Sustainable Food Processing Gruppe untersucht, wie sich das vorteilhafte Nährstoffprofil von Mikroalgen nutzen und ihre Produktion verbessern lässt. Dabei untersuchen sie verschiedene Mikroalgen-Arten und -Stämme auf ihre technofunktionellen Eigenschaften. Außerdem optimieren sie deren Verarbeitung, zum Beispiel um einen höheren Ertrag oder eine höhere Bioverfügbarkeit verschiedener Mikronährstoffe wie Zink und Eisen zu erzielen (z.B. durch Mikrofiltration oder gepulste elektrische Felder, PEF). In Zusammenarbeit mit der National University of Singapore innerhalb des Singapore-ETH Centre erforscht das Projekt Urban Microalgae-Based Protein Production die Integration von Bioreaktoren in urbane Infrastrukturen. Dadurch wurde auch an Lebensmittelprototypen gearbeitet, zum Beispiel an mikroalgenbasierten Calamari. ETH-Forschende sind zudem Teil von HealthFerm, einem EU-kofinanzierten Konsortium zu den Gesundheitseffekten und der Verbraucherwahrnehmung fermentierter Lebensmittel aus Getreide und Hülsenfrüchten.

Kultiviertes Fleisch und Zutaten

Die Forschungsgruppe Regenerative and Muscle Biology nutzt Tissue-Engineering, um neue Zelllinien für Anwendungen in kultiviertem Fleisch zu entwickeln. Sie arbeiten dazu mit Myoblasten (Vorläuferzellen von Skelettmuskelfasern) verschiedener Tiere wie Rindern oder Fischen. Dabei werden auch auf die verschiedenen Myoblasten angepasste Zellkulturmedien entwickelt.

Intra-universitäre Kollaborationen

Eine weitreichende Zahl ETH-Forschender aus unterschiedlichen Fachbereichen beteiligen sich an der Forschung zu alternativen Proteinen, darunter auch aus Disziplinen wie der metabolischen Epigenetik oder Konsumverhalten. Das World Food Systems Center ist eine fachbereichsübergreifende Plattform, die Forschung zu Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit bündelt und so die verschiedenen Disziplinen koordiniert und zusammenbringt. Eines ihrer Flaggschiffprojekte „Novel Proteins for Food and Feed” befasst sich mit der Kultivierung von Mikroalgen, unter anderem, zur Anwendung in Soja- und Erbsenprodukten.

Die angewandte Forschung an der ETH Zürich hat in den vergangenen Jahren zu der Gründung zweier Start-ups für pflanzliche Fleisch- und Fischprodukte geführt: Planted Foods und Catchfree.

„Im Sustainable Food Processing Lab engagieren wir uns für die Weiterentwicklung lokaler und globaler Ernährungssysteme. Um eine wachsende Weltbevölkerung nachhaltig zu ernähren, ist es unerlässlich, eine breite Palette von Proteinquellen für Lebensmittel zu erforschen – von bekannten Pflanzen bis hin zu neuartigen Quellen wie Mikroalgen. Unser Ansatz betont eine effektive, interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Lebensmittelinnovation, die sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Verbraucherrelevanz orientiert.“

Professor Alexander Mathys, ETH Zurich

Technische Universität München

An der Technischen Universität München (TUM) befindet sich mit der School of Life Sciences in Weihenstephan eines der dynamischsten Zentren für alternative Proteinforschung in der DACH-Region. Eine Vielzahl verschiedener Forschungsgruppen arbeitet dabei zusammen. Dies sind die zentralen Akteure:

Pflanzenbasiert

Das Plant Proteins and Nutrition Lab untersucht, wie sich verschiedene Verarbeitungsmethoden auf die ernährungsphysiologischen und funktionellen Eigenschaften verschiedener Pflanzenproteine (z.B. Linsen, Mungobohnen, oder verschiedener Ölsaaten) auswirken. Im Rahmen des NewFoodSystems-Konsortiums wurden dabei kürzlich über 90 kommerzielle Zutaten auf ihre ernährungsphysiologischen und technofunktionellen Eigenschaften analysiert. Das benachbarte Food Process Engineering Lab konzentriert sich auf die Weiterverarbeitung von Pflanzenproteinen, z.B. deren Trocknung, Fraktionierung und Texturierung.

Kultiviertes Fleisch und mikrobielle Fermentation

Im Jahr 2022 richtete die TUM als erste Universität weltweit einen Lehrstuhl für zelluläre Landwirtschaft ein, an dem seitdem zu Präzisionsfermentation und Zellkultivierung geforscht wird. Unter anderem werden dabei Prozessparameter bei der Herstellung von Eiproteinen durch Präzisionsfermentation optimiert oder Wachstumsfaktoren für die Kultivierung von Fleisch untersucht. Die Forschenden untersuchen auch neue Arten von essbaren Gerüsten aus Pilzmyzel für kultiviertes Fleisch. Die Gruppe ist Teil des Horizon Europe FEASTS-Projekts.

Internationale Kollaborationen

TUM-Forschende arbeiten im Rahmen der Proteins4Singapore-Initiative mit der Nanyang Technological University in Singapur zusammen. Durch Technologien wie Reverse Engineering, Vertical Farming oder Additive Manufacturing soll die nachhaltige Produktion von Proteinen aus Algenbiomasse oder Soja verbessert werden.

Universität Hohenheim

Das Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie der Universität Hohenheim ist eine der führenden Einrichtungen für Lebensmittel- und Agrarforschung in Europa. Laut einer Analyse von GFI Europe zur europäischen Wissenschaftslandschaft ist es die Institution mit den zweitmeisten Publikationen zu alternativen Proteinen in ganz Europa. Eine Vielzahl von Forschungsgruppen arbeitet daran, pflanzenbasierte Produkte zu verbessern – häufig auch unter Einsatz traditioneller Fermentation.

Pflanzenbasiertes Fleisch

Die Abteilung für Lebensmittelmaterialwissenschaft wird von Professor Jochen Weiss geleitet – laut GFIs Analyse der forschungsstärkste Wissenschaftler Europas im Bereich alternativer Proteine, gemessen an der Anzahl von Publikationen. Er und sein Team bringen ihr Expertise in den Bereichen Materialwissenschaft, Fleischwissenschaft und Strukturanalyse in unterschiedlichste Anwendungen ein – von der Optimierung pflanzlicher Proteinkonzentrate über die Erforschung von Verfestigungsprozessen bis hin zum Einsatz von Fermentation zur Entwicklung pflanzenbasierter Aufschnitte.

Innovationen rund um pflanzenbasierte Milch-, Käse- und Eiprodukte

Forschungsschwerpunkt liegt auf der Verbesserung pflanzlicher Milch-, Käse- und Ei-Alternativen – etwa durch enzymatische Behandlung, die Gewinnung von Aromen aus neuen Quellen wie Mykoprotein, den Einsatz optimierter Rohstoffe, oder neuartige Verarbeitungsverfahren zur Reduktion von Verderblichkeiten. Zu den zentralen Forschungsgruppen zählen die Abteilungen für Biotechnologie und Enzymwissenschaft, Pflanzliche Lebensmittel, Aromachemie sowie Milchwissenschaft- und -technologie.

„An der Universität Hohenheim wird unsere Forschung zu alternativen Proteinen von einer One-Health-Perspektive geleitet – in der Erkenntnis, dass die Gesundheit von Mensch und Umwelt eng miteinander verbunden sind. Wir erforschen, wie man nachhaltige Proteine so schmackhaft und attraktiv wie konventionelle Lebensmittel machen, Nebenprodukte des Lebensmittelsystems wiederverwerten und Konsumverhalten hin zu einer nährstoffreichen, schonenden Ernährung verändern kann. Durch die Beantwortung dieser komplexen Fragen wollen wir eine resiliente, gerechte und nachhaltige Lebensmittelzukunft gestalten.”

Professor Jochen Weiss, Leiter der Abteilung für Lebensmittelmaterialwissenschaften, Universität Hohenheim

Fraunhofer IVV

Seit vielen Jahren forscht das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) an der Charakterisierung, Optimierung und Extrusion verschiedenster pflanzlicher Proteine. Als anwendungsorientiertes Forschungsinstitut mit regelmäßigen Industriekooperationen bietet das IVV ein wirkungsvolles Modell für effizienten Technologietransfer. Es zählt zu den publikationsstärksten Einrichtungen im DACH-Raum und ist ein führendes Zentrum für die Generierung geistigen Eigentums (IP) in Europa. Kernkompetenzen sind:

Pflanzenbasiert

Das IVV arbeitet insbesondere an anwendungsspezifischer Verarbeitung und Funktionalisierung pflanzlicher Proteine, zum Beispiel der Herstellung von Linsen- und Mungobohnenkonzentraten, oder der Entwicklung eines Ei-Schaums auf Linsenbasis. Besonders hervorzuheben ist auch die Entwicklung einer Protein-Datenbank zur Charakterisierung kommerziell erhältlicher Proteinzutaten im Rahmen des NewFoodSystems-Konsortiums zusammen mit der TUM. Das IVV verfügt außerdem über verschiedene Scale-Up Anlagen, darunter zur Hochskalierung von Extrusionsverfahren.

Traditionelle Fermentation für pflanzenbasierte Milch- und Käseprodukte

In verschiedenen Projekten, werden am IVV immer wieder traditionelle Fermentationsprozesse zur Qualitätssteigerung pflanzlicher Lebensmittel genutzt, z.B. zur Erzeugung von Käsearomen oder um Fermentations- und Veredelungsprozesse für Käsealternativen zu optimieren.

Kollaborationen innerhalb der Fraunhofer Gemeinschaft

Das IVV koordiniert das Fraunhofer-Leitprojekt Future Proteins, ein Zusammenschluss von sechs Fraunhofer-Instituten mit dem Ziel, neue Methoden zur Kultivierung, Extraktion und Verarbeitung verschiedener Proteinquellen zu entwickeln.

Internationale Zusammenarbeit

Das IVV ist regelmäßig in europäische Forschungskonsortien eingebunden, darunter das mittlerweile abgeschlossene Smart Protein Project.

Aus dem IVV gingen mehrere Start-ups für pflanzenbasierte Lebensmittel hervor, darunter Endori, Neggst und Sunbloom.

„Am Fraunhofer IVV beschäftigen wir uns seit über 30 Jahren intensiv mit der Erforschung pflanzlicher Proteine. Unser Ansatz beginnt an der Quelle – mit einem tiefen Verständnis für die Eigenschaften verschiedener Proteine, wie sie sich während der Verarbeitung verhalten, und für ihre Rolle bei der Entwicklung nutritiv hochwertiger und attraktiver Lebensmittel. Mit unserem Fokus auf alternative Proteinquellen wie Pflanzen, Algen und Pilze fördern wir aktiv die Proteinvielfalt. Das ist ein zentraler Schritt hin zu einem nachhaltigeren Ernährungssystem, das Menschen zugleich ihren gewohnten Genusswert ermöglicht. Als Schnittstelle für Technologietransfer legen wir besonderen Wert auf Qualität, Sicherheit und Verbraucherbedürfnisse, um bessere Proteinoptionen in die Märkte zu bringen.”

Christian Zacherl, Geschäftsfeldmanager Lebensmittel, Fraunhofer IVV

Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL)

Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) ist ein weiteres anwendungsorientiertes Forschungsinstitut an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie. Es ist eine der publikationsstärksten Einrichtungen im DACH-Raum und konzentriert sich insbesondere auf pflanzenbasierte und fermentative Technologien. Dabei nutzt es eine Vielzahl von Proteinpflanzen und neuartigen Rohstoffen wie Mikroalgen, Pilzmyzel oder Gras. Ein weiterer Schwerpunkt des DIL liegt auf Extrusionstechnologien und Nachhaltigkeitsbewertungen entlang unterschiedlicher Wertschöpfungsketten. Darüber hinaus spielt das DIL eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Forschung und dem Bundesland Niedersachsen.

Pflanzenbasiertes Fleisch

Das DIL arbeitet in seinen Pilotanlagen insbesondere an Extrusionprozessen. Dabei stehen verschiedene pflanzliche Proteinquellen wie Erbse oder Linse im Fokus. Zudem hat das Institut mehrere Studien zur Nachhaltigkeit extrudierter Fleischalternativen und weiterer alternativer Proteinprodukte veröffentlicht.

Biomassefermentation

Im BASOMEAT-Konsortium extrudiert das DIL derzeit Pilzmyzel für die Herstellung fleischähnlicher Produkte. Darüber hinaus erforscht das Team auch die Nutzung von Mikroalgen in neuartigen Lebensmitteln.

Regionale Kooperation und Vernetzung

Gemeinsam mit regionalen Partnern wie der Universität Göttingen hat das DIL das Netzwerk ZERN gegründet – ein Forschungs- und Transfernetzwerk zur Transformation des Agrar- und Ernährungssystems in Niedersachsen. Eines der zentralen Projekte befasst sich mit der Aufwertung von Grasprotein für den menschlichen Verzehr. Das DIL war außerdem Mitautor eines Berichts zum Stand und den Potenzialen der Präzisionsfermentation in Niedersachsen. Der Bericht entstand im Rahmen der Landesinitiative LI Food.

Internationale Kollaboration

Das DIL ist Partner im EU-Konsortium Giant Leaps.

Das DIL unterhält zahlreiche Partnerschaften mit Unternehmen – etwa über ein gemeinsam mit Bühler betriebenes Technologiezentrum Proteine oder durch Kooperationen mit Start-ups wie Kynda Biotech.

„Die Welt braucht eine vielfältige Auswahl an nachhaltigen, hochwertigen Proteinquellen, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren. Am DIL arbeiten wir an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft, um das Potenzial alternativer Proteine systematisch zu bewerten – durch fundierte Analysen, technologische Innovationen und sektorübergreifende Zusammenarbeit. Kreativität in der Prozessgestaltung und bei der Auswahl der Proteinquellen ist entscheidend für echten Fortschritt. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, die nächste Generation von Lebensmittelinnovator:innen zu stärken – denn eine nachhaltige Proteinversorgung hängt nicht nur von Technologie ab, sondern auch von den Menschen, die sie gestalten und skalieren.“

Dr. Volker Lammers, Abteilungsleiter Verfahrenstechnik, DIL

Spotlight:

Meet the researchers

Mehr als 400 Forscher in der DACH-Region haben in den letzten 4 Jahren zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen über alternative Proteine beigetragen. Erfahren Sie mehr über einige der führenden Forschenden und wie ihre Innovationen zu einer diversifizierten Proteinversorgung und einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beitragen:

Forschungsnetzwerke

Die DACH-Region verfügt über eine vielfältige Forschungslandschaft zu pflanzenbasierten und kultivierte Fleisch-, Fisch-, Eier- und Milchprodukten – umso wichtiger sind strukturierte Netzwerke, um Wissen zu teilen, Kooperationsmöglichkeiten zu identifizieren und das Feld strategisch weiterzuentwickeln.

Unter den drei Ländern ist derzeit die Schweiz das einzige Land mit einem offen zugänglichen, explizit auf alternative Proteine ausgerichteten Forschungsnetzwerk: die Proteins4Future Innovation Group im Netzwerk von Swiss Food Research. Die Gruppe bringt Forschende aus Biologie, Lebensmitteltechnologie, Ernährung und Konsumforschung zusammen, um nachhaltige Proteinquellen – pflanzenbasiert, fermentativ hergestellt oder kultiviert – zu erforschen. Im Mittelpunkt stehen dabei eine ganzheitliche Nutzung von Rohstoffen und innovative Verarbeitungsverfahren.

Darüber hinaus findet bedeutender Austausch in folgenden Formaten statt:

- Temporäre Forschungskonsortien, wie z. B. NewFoodSystems auf nationaler oder FLAVOURsome auf internationaler Ebene.

- Exklusive, zeitbegrenzte Netzwerke, etwa das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat initiierte PIONEER-Netzwerk, das die Vernetzung ministeriumsgeförderter Projekte zu alternativen Proteinquellen verbessern soll. Die Projekte beziehen sich nicht ausschließlich auf Anwendungen wie Fleisch-, Fisch-, Milch- oder Ei-Alternativen.

- Breiter aufgestellte wissenschaftliche Netzwerke, die nicht ausschließlich auf alternative Proteine fokussiert sind, wie die Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik der Dechema oder Kooperationsnetzwerke wie der Forschungskreis der Ernährungsindustrie (FEI).

- Regionale Innovationsinitiativen, wie etwa ZERN in Niedersachsen,

- Wissenschaftliche Fachgremien, z. B. die Ständige Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Sie kennen ein Netzwerk oder Austauschformat im DACH-Raum, das Forschende im Bereich alternativer Proteine anspricht? Schreiben Sie uns gerne an europe@gfi.org!

Das Alt Protein Project

Um langfristig Erfolg zu haben, braucht der Sektor das Interesse der nächsten Generation an Lebensmittelinnovationen. Das Alt Protein Project (APP) ist GFIs weltweite Initiative für Studierende: Sie hat das Ziel, Hochschulen zu Motoren für Ausbildung, Forschung und Innovation im Bereich alternativer Proteinquellen zu machen. Vom Bachelorstudium bis zur Promotion – Studierende aller Fachrichtungen und Ausbildungsstufen sind die treibende Kraft hinter dem APP.

In der DACH-Region gibt es derzeit vier APP-Gruppen an einigen der renommiertesten Hochschulen Europas. Ihre Aktivitäten reichen von Aufklärungsarbeit auf dem Campus zu Bildungsformaten wie Vorlesungsreihen oder Webinaren bis hin zu eigenständigen, von Studierenden initiierten Forschungsprojekten.

Klicken Sie auf die Logos auf der Karte, um mehr zu erfahren!

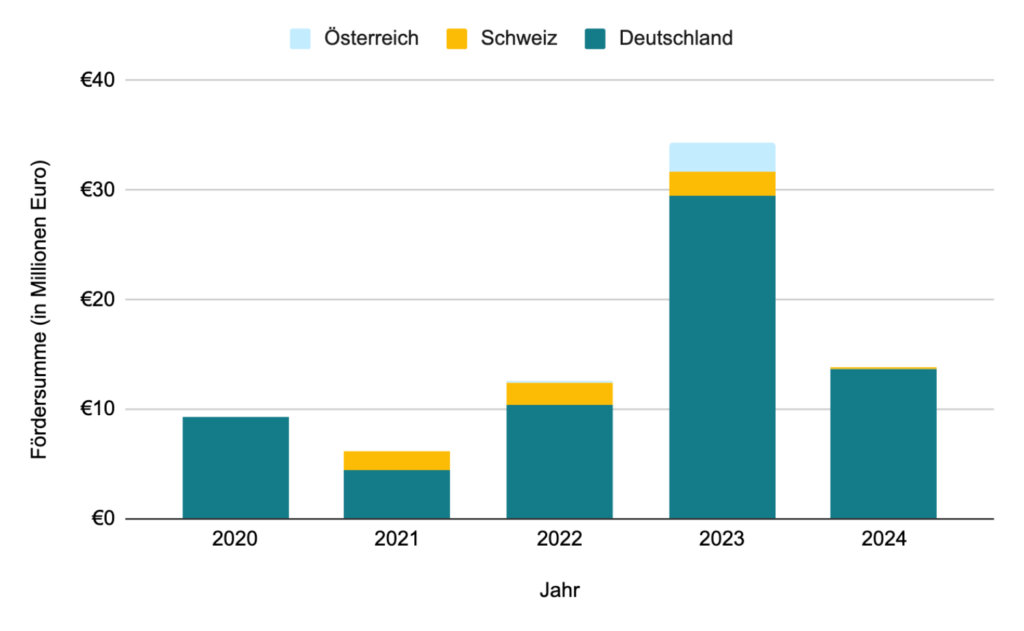

Forschungsförderung

Die öffentliche Förderung von Forschung zu alternativen Proteinen gewinnt in der DACH-Region zunehmend an Dynamik: Laut einer Analyse von GFI Europe zur europäischen Förderlandschaft hat sich die Fördersumme durch öffentliche Geldgeber und gemeinnützige Stiftungen zwischen 2020 und 2023 mehr als verdreifacht. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem die Förderung pflanzenbasierter Innovationen, die auch auf politischer Ebene in entsprechenden Ernährungs- und Landwirtschaftsstrategien eine größere Rolle spielen. Trotz dieses Aufwärtstrends ist bislang nur Deutschland unter den zehn Ländern mit den höchsten öffentlichen Investitionen in Europa vertreten.

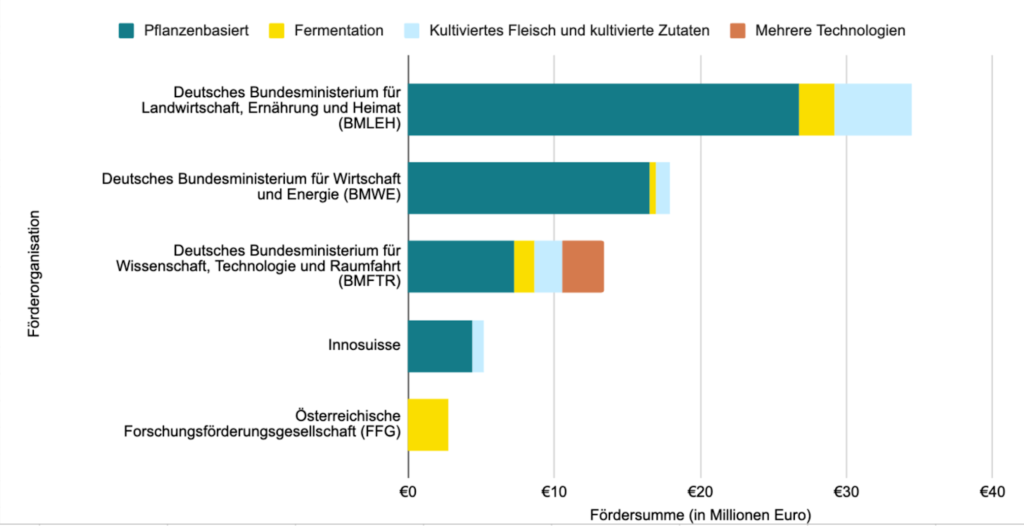

Wer fördert alternative Fleisch-, Fisch-, Eier- und Milchprodukte?

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den drei DACH-Ländern liegt in der Art der Förderorganisationen, welche die Forschung an alternativen Proteinen finanzieren: Während in Deutschland die meiste Unterstützung von Initiativen der Bundesministerien ausgeht, sind es in Österreich und der Schweiz nationale Förderagenturen, die die Drittmittel verteilen. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung dessen, was GFI in seinen Analysen über die Förderstrukturen herausgefunden hat.

Deutschland

Laut den durch GFI Europe aufbereiteten Daten führt Deutschland die DACH-Region in öffentlichen Forschungsinvestitionen an: Zwischen 2020 und April 2024 wurden mehr als 67 Millionen Euro in entsprechende Forschungsprojekte investiert.

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH)

Das BMLEH ist der größte öffentliche Fördermittelgeber im Bereich alternativer Proteine. Seit seinem Forschungsaufruf „Alternative Proteinquellen für die menschliche Ernährung” im Jahr 2021 fördert es umfangreich Projekte zu Proteinen aus Pflanzen, Algen, Pilzen, Zellkulturen und Insekten. Die Förderung kommt aus zwei zentralen Rahmenprogammen:

Innerhalb des Innovationsprogramms fördert das Ministerium eine Bandbreite technologischer und nicht-technologischer Projekte zu Innovationen für die Landwirtschaft, Lebensmittel, und Konsum- und zum gesundheitlichen Verbraucherschutz. Dazu zählt etwa das interdisziplinäre Konsortium INVERS, das an kultivierten Fisch-Fettzellen arbeitet.

Durch die Eiweißpflanzenstrategie soll vor allem der Anbau und die Nutzung heimischer Proteinpflanzen – insbesondere Leguminosen – gestärkt werden. So sollen Importabhängigkeiten reduziert und eine nachhaltige Proteinversorgung für Ernährung und Futter gesichert werden. Ein Beispiel ist das Projekt SENSOJA, das an sensorgestützter Züchtung neuer Soja-Sorten mit verbesserten Erträgen und erhöhter Stresstoleranz arbeitet. Für 2025 ist zudem eine umfassende neue Proteinstrategie angekündigt.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)

Forschung zu alternativen Proteinen vor allem im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften.

Viele Forschendeerhalten Fördermittel über das Industrielle Gemeinschaftsforschungsprogramm (IGF), das praxisnahe, vorwettbewerbliche Projekte kleiner und mittlerer Unternehmen unterstützt. Die Technische Universität Berlin koordiniert hier z. B. ein Projekt zur Entwicklung von extrudierten und 3D-gedruckten Gerüsten für kultiviertes Fleisch. Zuständig für Projekte zu alternativen Proteinen ist der FEI.

Weitere relevante Programme sind das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), das Förderprogramm Industrielle Bioökonomie sowie INNO-KOM zur Stärkung regionaler Innovationskompetenz.

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

Das BMFTR fördert alternative Proteine im Rahmen der Nationalen Forschungsstrategie Bioökonomie 2030. Hierunter wurden u. a. zwei der bislang größten deutschen Forschungskonsortien auf diesem Gebiet finanziert: NewFoodSystems und CellZero Meat.

Ein bedeutender Schritt erfolgte 2024 mit dem Start des sogenannten Chancenprogramm Höfe, das landwirtschaftliche Betriebe bei der Umstellung von der Tierhaltung zur Produktion innovativer und nachhaltiger Proteinquellen unterstützt. Insgesamt wurden zunächst 20 Millionen Euro für das Förderprogramm und weitere 10 Millionen Euro für innovationsbezogene Begleitmaßnahmen bereitgestellt. Bis Anfang 2025 wurden rund 4,5 Millionen Euro in acht Projekte investiert – mit Fokus auf den regionalen Anbau von Proteinpflanzen wie Leguminosen oder Raps. Unter anderem untersucht das Projekt Leg4Future die ganzheitliche Verwertung von Linsen und Mungobohnen.

Laut BMELH hat die Bundesregierung seit 2021 insgesamt 111,25 Millionen Euro in den Bereich alternativer Proteine investiert. Dabei ist zu beachten, dass diese Summe auch viele Projekte umfasst, die nicht direkt auf pflanzenbasierte, fermentationsbasierte oder kultivierte Fleisch-, Fisch-, Eier- oder Milchprodukten abzielen. Ein erheblicher Anteil (rund 23 Millionen Euro) floss beispielsweise in Forschung und Entwicklung zu neuen Proteinquellen für die Futtermittelproduktion. Weitere Mittel betrafen die Entwicklung oder den Anbau von Kulturpflanzen ohne konkreten Bezug zu Produkten wie pflanzenbasiertem Fleisch, oder Projekte zur Insektenforschung.

Schweiz

Obwohl die öffentliche Drittmittelförderung in der Schweiz mit insgesamt 6 Millionen Euro seit 2020 geringer ausfällt als in Deutschland, zeichnet sie sich durch eine ausgewogene und substanzielle Unterstützung aus. Die wichtigsten öffentlichen Förderorgane sind:

Die Schweizerischen Nationalfonds (SNF)

Gefördert werden vor allem wissenschaftliche Projekte in der Frühphase, die noch nicht für den Technologietransfer geeignet sind. Die SNF haben im nationalen Vergleich die meisten Fördergelder innerhalb von DACH für Forschung an kultiviertem Fleisch bereitgestellt – etwa zu maschinellem Lernen zur Biofabrikation von Muskelgewebe.

Innosuisse

Innosuisse ist die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung. Als solche unterstützt sie zum Beispiel öffentlich-private Partnerschaften mit Start-ups aus dem pflanzenbasierten Bereich – darunter das Unternehmen Planted, das mehrjährige Fördermittel erhielt, um zusammen mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) innovative Texturierungsverfahren für sogenannte „Whole-Cut“-Produkte zu skalieren.

Anekdotisch berichten Forschende aus der Schweiz von einem wichtigen Standortvorteil gegenüber anderen europäischen Ländern: vergleichsweise hohe institutionelle Grundförderungen für Forschungsgruppen. Diese langfristige Finanzierung ermöglicht es, belastbare Forschungsprofile unabhängig von kurzfristigen Drittmitteln aufzubauen – ein klarer Vorteil für die strategische Entwicklung des Forschungsfeldes.

Österreich

Leider konnte GFI Europe nur begrenzt Daten über öffentliche oder spendenfinanzierte Forschungsprojekte zu alternativen Proteinen in Österreich in seine Analysen aufnehmen. Es sind jedoch einige vielversprechende Forschungsarbeiten im Gange. So hat die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) die Forschung und Entwicklung zu Fermentationstechnologien stärker unterstützt als jeder andere Geldgeber in der Region. Laufende Projekte im Bereich der Präzisionsfermentation und des 3D-Drucks von pflanzlichen Lebensmitteln werden von Institutionen wie der Universität Wien und dem acib geleitet.

Kennen Sie geförderte alternative Proteinforschungsprojekte in Österreich? Bitte informieren Sie uns über unseren Research Grants Tracker.

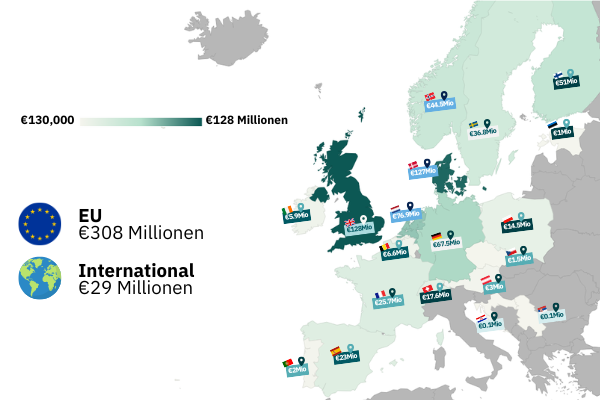

EU-Förderung

Es ist wenig überraschend, dass die Europäische Union (EU) der größte Einzelgeber für Innovationen rund um alternative Proteine in Europa ist. Insgesamt hat die EU zwischen Januar 2020 und April 2024 mit 253 Millionen Euro fast so viele Mittel investiert wie die drei führenden europäischen Länder zusammen (Dänemark mit 96 Millionen Euro, das Vereinigte Königreich mit 90 Millionen Euro und Finnland mit 68 Millionen Euro).

Sowohl gemeinnützige als auch gewinnorientierte Organisationen in der DACH-Region wurden entweder direkt über EU-Förderprogramme oder indirekt über EIT Food finanziert. Allerdings sind die direkten Investitionen der EU in DACH-geführte Projekte mit insgesamt etwa 7 Millionen Euro im Vergleich zu den Gesamtinvestitionen der EU eher gering. Dennoch profitieren die DACH-Forscher aktiv vom Engagement der EU: Alle drei Länder nehmen an entsprechenden Projekten aus der EU-Förderung Horizon Europe teil, darunter FEASTS oder Giant Leaps.

Spotlight:

Das GFI Research Grant Program

Das Good Food Institute ist stolz darauf, Forschende zu unterstützen, die sich mit einigen der dringendsten Forschungsfragen rund um pflanzenbasierte und kultivierte Fleisch-, Fisch-, Eier- und Milchprodukte beschäftigen.

Seit dem Start des GFI Research Grant Program im Jahr 2019 haben unsere großzügigen Spender sechs Forschungsprojekte in der DACH-Region finanziert. Erfahren Sie mehr über die Forschenden und ihre visionäre Arbeit.

Pflanzenbasiert: Neutron-scattering während der Extrusion von pflanzlichem Fleisch (Engl.)

Fermentation: Nachhaltige Produktion von Schwefelporling-Myzel (Engl.)

Fermentation: Meerestier-Aromen durch Pilzfermentation (Engl.)

Kultiviertes Fleisch: Konversion von Fisch-Fibroblasten in Muskelzellen (Engl.)

Was wird gerade gefördert?

Möchten Sie Informationen zu weiteren Forschungsprojekten, die den technologischen Fortschritt rund um alternative Proteine voranbringen? Dann entdecken Sie den Research Grants Tracker von GFI! Lassen Sie sich von Projekten aus der ganzen Welt inspirieren oder filtern Sie speziell nach Projekten aus der DACH-Region.

Fehlt ihr Forschungsprojekt? Registrieren Sie Ihre Arbeit hier!

Der Blick in die Zukunft

Wie wir sehen, hat die DACH-Region das Potenzial, sich weltweit zur führenden Innovationskraft für alternative Proteine zu entwickeln. Dieses Potenzial ist jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Was können Politik, Förderorgane oder Forschenden selbst tun, um die Forschung und Entwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen? Im Folgenden sind wichtige Schritte beschrieben, um auf den Stärken der DACH-Region aufzubauen und die vorhandene Forschungsexzellenz zu nutzen, um die Diversifizierung unserer Proteinversorgung voranzutreiben.

Haben Sie Vorschläge, was die DACH-Region braucht, um sich im Bereich der alternativen Proteininnovation hervorzutun? Wir würden uns freuen, Ihre Gedanken zu hören! Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf über deutschland@gfi.org.

Mehr und gezielte öffentliche Forschungsförderung

Öffentliche und gemeinnützige Forschungsförderung ist ein zentraler Hebel für die Diversifizierung unserer Proteinversorgung:

- Sie ist die Grundlage für breit zugängliche technologische Fortschritte, indem sie langfristig angelegte Projekte zu noch wenig ausgereiften Technologien, sowie freie Veröffentlichung von Wissen fördert. Dabei benötigen wir Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Rohstoffentwicklung bis zur Marktreife neuer Produkte.

- Staatliche Investitionen mobilisieren privates Kapital. Wenn öffentliche Einrichtungen die frühe Forschung unterstützen, verringern sie das Innovationsrisiko und ziehen Folgefinanzierungen aus der Industrie und von Investoren an, wodurch die Entwicklung hochwertiger alternativer Proteinprodukte beschleunigt wird.

Die DACH-Region zeigt bereits jetzt eine vielversprechende Dynamik für Investitionen in die Proteindiversifizierung. Die öffentlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung reichen jedoch noch nicht aus, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Deutschland veranschaulicht diese Investitionslücke. Trotz seiner wirtschaftlichen Größe rangiert es in Europa nur an fünfter Stelle bei der absoluten öffentlichen Forschungsförderung für alternative Proteine – und an siebter Stelle pro Kopf. Die Analyse von GFI-Daten durch die Beratungsagentur Systemiq im Jahr 2024 zeigt, dass Deutschland seine jährlichen öffentlichen Investitionen etwa verzehnfachen müsste, von 13 Millionen Euro auf 130 bis 140 Millionen Euro, um mit den führenden Ländern gleichzuziehen. Die Höhe der öffentlichen Unterstützung wird dabei entscheidend sein, welche wirtschaftlichen Vorteile für Deutschland durch alternative Proteine entstehen werden.

Derzeit fließt der größte Teil der öffentlichen Mittel in der DACH-Region in die pflanzenbasierte Forschung. Diese Unterstützung ist zwar von entscheidender Bedeutung, doch könnte zusätzliche Förderung für Fermentations- und Kultivierungstechnologien dabei helfen, verbleibende technische Herausforderungen zu bewältigen und die Vielfalt der vorhandenen Lösungsansätze zu erweitern. Durch Präzisionsfermentation können beispielsweise funktionelle Inhaltsstoffe hergestellt werden, die den Geschmack und die Textur von Fleisch auf pflanzlicher Basis verbessern, während kultivierte tierische Fette vielversprechend sind, um das sensorische Erlebnis von konventionellem Fleisch in Hybridprodukten nachzubilden.

Durch eine strategische Aufstockung der öffentlichen F&I-Finanzierung in allen drei Technologiesäulen – pflanzenbasiert, Fermentation und kultiviertes Fleisch – kann die DACH-Region eine führende Rolle beim Aufbau eines nachhaltigeren, sicheren und innovativen Lebensmittelsystems spielen.

Strategische Investition in ein Forschungszentrum

Trotz der Stärke einzelner Institutionen und des Engagements vieler Forschender in Deutschland, Österreich und der Schweiz fehlt in der Region ein zentraler Forschungsstandort, der als Gravitationszentrum für die alternative Proteinforschung dienen kann.

Zwar werden bereits durch Drittmittel, kurzfristige Initiativen und wachsende informelle Netzwerke beeindruckende Fortschritte erzielt, jedoch haben weltweit renommierte Zentren – z.B. Wageningen University & Research in den Niederlanden, das VTT in Finnland, das Catalan Center for Innovation in Alternative Proteins (CiPA) in Spanien oder das National Alternative Protein Innovation Centre (NAPIC) im Vereinigten Königreich – eine gemeinsame Grundlage: wegweisende öffentliche Investitionen in langfristige Infrastruktur und administrative Unterstützung. Diese Forschungszentren sind nicht einfach das Ergebnis einer spontanen institutionellen Anpassung, sondern einer strategischen, groß angelegten und nachhaltigen Finanzierung, die es ihnen ermöglichte, Aktivitäten zu koordinieren, industrielle und internationale Partnerschaften anzuziehen und letztlich den wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen.

Die DACH-Region verfügt über das wissenschaftliche Fachwissen, die industrielle Basis und den wachsenden politischen Willen, ein ähnlich einflussreiches Zentrum zu schaffen. Wie die von Systemiq durchgeführte Analyse des wirtschaftlichen Potenzials alternativer Proteine in Deutschland zeigt, ist ein spezielles Zentrum für die Erforschung alternativer Proteine in der DACH-Region nicht nur ein logischer nächster Schritt, sondern eine entscheidende Investition, um die Region als weltweit führend im Bereich nachhaltiger Lebensmittelsysteme zu positionieren. Systemiq schätzt die für die Einrichtung eines speziellen, multidisziplinären Forschungszentrums erforderlichen öffentlichen Investitionen auf 20-30 Millionen Euro, wobei davon ausgegangen wird, dass dadurch weitere 20-30 Millionen Euro an privatem Kapital mobilisiert werden.

Möchten Sie wissen, wie ein Forschungszentrum aussehen könnte? Informieren Sie sich hier über die Forschungszentren in Großbritannien.

Ein spezialisiertes DACH-Netzwerk für alternative Proteine

In der gesamten DACH-Region hat sich die Erforschung alternativer Proteine zu einem spannenden Anwendungsbereich für viele akademische Disziplinen entwickelt. Dies hat in jüngster Zeit zu einer Ausweitung der alternativen Proteinforschung, einer Vielzahl von Konsortien, Beiräten für Fördereinrichtungen und Ministerien sowie auf alternative Proteine ausgerichtete Veranstaltungen geführt.

Doch während dies für die Koordinierung bestehender Aktivitäten hilfreich ist, eignen sich diese Lösungen möglicherweise weniger als erste Anlaufstelle für Forschende, die in das Gebiet einsteigen wollen. Gleichermaßen fehlt eine offene Plattform, um Diskussionen anzustoßen und Forschungsansätze strategisch aufeinander abzustimmen.

Ein langfristiges, interdisziplinäres DACH-Netzwerk, das sich der Erforschung alternativer Proteine widmet, wäre ein entscheidender Mechanismus, um das volle Potenzial der Region für die Proteindiversifizierung zu erschließen. Es würde spezialisierten Arbeitsgruppen die Möglichkeit geben, die dringlichsten F&I-Themen zu erörtern, regelmäßige Veranstaltungen durchzuführen, die sich pflanzlichen und kultivierten Fleisch-, Fisch-, Eier- und Milchprodukten widmen, sowie größere nationale und internationale Forschungsanstrengungen zu koordinieren.

Soll es über die DACH-Region hinausgehen? Erfahren Sie mehr über EU-geförderte Netzwerke zu alternativen Proteinen unter den European Cooperation in Science and Technology (COST) Actions.

Autorin

Eileen Pauels

Science and Technology Community Coordinator

Eileen arbeitet daran, die wissenschaftliche Community für alternative Proteine in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszubauen und zu unterstützen.

Forschung und Technologie

Erfahren Sie mehr über die Forschung zu alternativen Proteinquellen und finden Sie Informationen für Forschende, Studierende und Lehrkräfte.